書道とは

書道とは、文字に心を宿す日本の伝統美である。

書道とは、単に文字を「書く」という行為に留まらず、筆、墨、紙といった道具と一体となり、文字に生命を吹き込み、書き手の精神性や美意識を表現する日本独自の芸術です。それは、文字の造形美だけでなく、筆運びのリズム、線の強弱、墨の濃淡、そして文字と余白の調和によって、無限の表現を生み出す深遠な世界を築き上げてきました。

書道の道具「文房四宝」とその精神性

書道に用いられる四つの主要な道具は「文房四宝(ぶんぼうしほう)」と呼ばれ、それぞれが書に深い精神性を与えます。

- 筆: 動物の毛を素材とし、書き手の息遣いや心の動きを紙に伝えます。

- 墨: 煤(すす)を膠で固めたもので、様々な濃淡を生み出し、書に奥行きと生命感を与えます。

- 硯: 墨を擦るための石製の道具。硯の質が、墨のおり具合や墨色の美しさに大きく影響します。

- 紙: 主に和紙が使われます。にじみ、かすれなど、紙の特性が書に独特の表情をもたらします。

書道の歴史

漢字の受容から仮名の誕生、そして多様な書体へ

日本の書道の歴史は、漢字の受容から始まり、仮名文字の発明を経て、独自の発展を遂げてきました。

漢字文化の伝来と受容

紀元前から中国大陸より漢字が伝わり、飛鳥時代には仏教の伝来と共に経典がもたらされ、写経を通じて漢字文化が定着しました。『万葉集』に代表されるように、漢字を日本語の音に当てはめる「万葉仮名」が用いられ、日本語表記の基礎が築かれました。

仮名の誕生と和様書道の確立

遣唐使の廃止に伴い、日本独自の文化が花開いた平安時代中期には、万葉仮名を簡略化した「仮名」が誕生します。漢字の草書体から発展した「ひらがな」と、漢字の一部を取って作られた「カタカナ」の登場は、日本語の表記に革命をもたらしました。

この仮名と漢字を調和させた優美な「和様(わよう)書道」が確立され、空海、嵯峨天皇、橘逸勢の「三筆」、そして小野道風、藤原佐理、藤原行成の「三跡」といった能書家たちが、日本独自の書道の美を追求しました。

武家の台頭と禅宗の影響

武家社会が到来すると、簡素で力強い書風が好まれるようになります。禅宗の興隆に伴い、禅僧による書が尊重され、精神性を重視した力強い書が広まりました。

庶民への普及と多様な書派の誕生

江戸時代には、寺子屋や藩校の普及により識字率が向上し、書道は庶民の間にも広く浸透しました。この時代には、中国から新しい書風が伝来し、日本の伝統的な書と融合することで、多様な書派が誕生しました。

芸術としての確立と現代書

明治時代以降、書道は学校教育の科目として確立され、現在も伝統的な書に加え、文字の枠にとらわれない「前衛書道」など、芸術表現としての可能性を広げています。

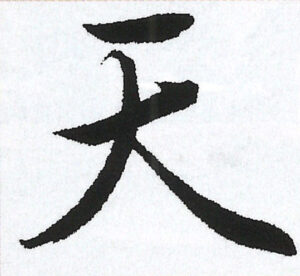

書道の主な書体 - 六つの歴史的変遷 -

書道における文字の形には、長い歴史の中で確立されてきた六つの主要な書体があります。これらの書体は、文字の成り立ちや時代背景を反映しており、それぞれ異なる美しさを持っています。

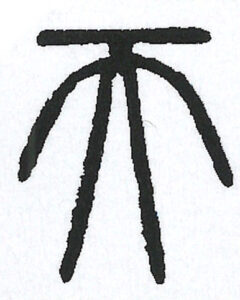

1. 甲骨文(こうこつぶん)

漢字の最も古い書体。紀元前14世紀頃、古代中国で亀の甲羅や獣の骨に刻まれた文字です。

2. 金文(きんぶん)

殷・周時代に青銅器に鋳造された文字です。甲骨文よりもふくよかな線が特徴です。

3. 篆書(てんしょ)

秦の始皇帝が文字を統一した際に定められた書体。優雅で直線的な線が特徴で、印鑑などに用いられます。

4. 隷書(れいしょ)

篆書を簡略化した書体で、漢代に確立しました。横に広がり、波打つような線(波磔)が特徴です。

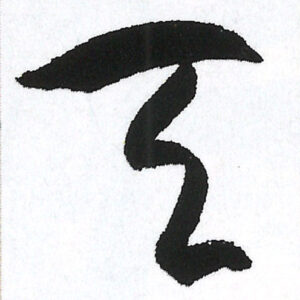

5. 草書(そうしょ)

隷書や楷書をさらに崩した書体で、速記に適しています。文字を続けて書き、流れるような線が特徴です。

6. 行書(ぎょうしょ)

楷書を少し崩した書体で、楷書と草書の中間に位置します。実用性と美しさを兼ね備え、最も広く使われています。

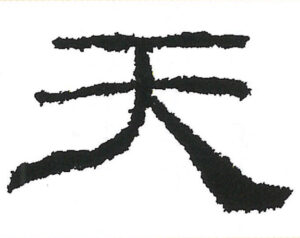

7. 楷書(かいしょ)

隷書から発展した、文字の形が整った書体。一画一画を正確に書くため、手本や学習の基本とされます。

これらの書体は、時代とともに変化し、互いに影響し合いながら書道の芸術性を高めてきました。

日本で普及している書道

日本では書道が広く普及しています。その理由は以下の5つです。

1. 歴史的な背景

日本の書道は、中国から伝来した漢字文化と、日本で独自に生まれたひらがなとカタカナが融合したことで、独自の芸術として発展しました。特に、平安時代にひらがなが発明されたことにより、和歌などの日本文学を美しく表現する手段として書道が花開き、日本人の美意識に深く根付いたことが大きな要因です。

2. 学校教育での導入

書道は、小学校から高校までの学習指導要領に沿って、書写という科目で必修とされています。そのため、すべての国民が一度は書道を体験することになり、文化として定着しやすくなっています。文字を丁寧に書く習慣や、美しい文字を書くことへの意識が育まれる場となっています。

3. 精神修養としての側面

書道は、集中力を高め、心を落ち着かせる効果があるとされています。筆を持つことで姿勢が正され、墨を擦る行為や、一筆一筆に集中することで、精神統一が図られます。これは禅の思想にも通じるものであり、現代社会のストレスから解放される手段として、多くの人に受け入れられています。

4. 芸術性の追求

書道は単なる文字を書く技術だけでなく、書き手の感情や個性を表現する芸術です。筆運びの強弱、墨の濃淡、文字の配置などによって、様々な表現が可能になります。近年では、伝統的な書体に加え、現代的な感覚を取り入れた前衛書道も盛んに行われており、多様な形で芸術性を追求できる点も魅力です。

5. 生活の中での文化

書道は、年賀状、のし袋、お礼状など、日常生活の様々な場面で活用されています。また、書初めは日本の正月の風物詩の一つであり、こうした生活に根ざした習慣が、書道を身近な存在にしています。書かれた文字の美しさが、相手への心遣いを伝える手段としても機能しています。