餅の起源と歴史

餅は古代から日本人の生活に根付いてきた食べ物です。稲作の広まりとともに米を蒸し、臼と杵でついて作られるようになりました。

奈良時代(710年)にはすでに「神への供物」として使われていた記録が残っています。

神聖な意味合い

餅は「力の源」とされ、特別な日に神様へ供える食べ物でした。

正月の鏡餅は、年神様に供えたのち家族で分け合い、ご利益を授かるという意味を持ちます。

餅がよく伸びることから「長寿」「繁栄」「家運隆盛」を象徴します。

文化としての餅

行事食:正月のお雑煮、ひな祭りの菱餅、端午の節句の柏餅など。

祝い事:結婚式や建前では「紅白餅」を配り、災厄を払う意味も込められます。

地域性:関西では丸餅、関東では角餅が主流。これは保存方法や「円満」などの意味合いの違いから生まれました。

餅ができるまで

もち米を選ぶ

・餅には「もち米(粘り気の強い米)」を使います。

・ご飯の米ではなく、粘りとコシのある品種が必要です。

洗米・浸水

・もち米をよく洗い、ゴミや汚れを取り除きます。

・一晩(6~12時間程度)水に浸すことで、水をしっかり吸わせ、蒸したときに柔らかくなります。

蒸す

・浸したもち米を「せいろ」や蒸し器で蒸します。

・強火で約40分~1時間蒸し、米粒が透明になり、指でつぶれるくらいになれば完成。

餅つき(杵と臼)

・蒸したもち米を臼に移す

・最初は杵で軽くこねて粒をつぶす

・米粒がまとまってきたら、力を込めて「よいしょ!」とつく

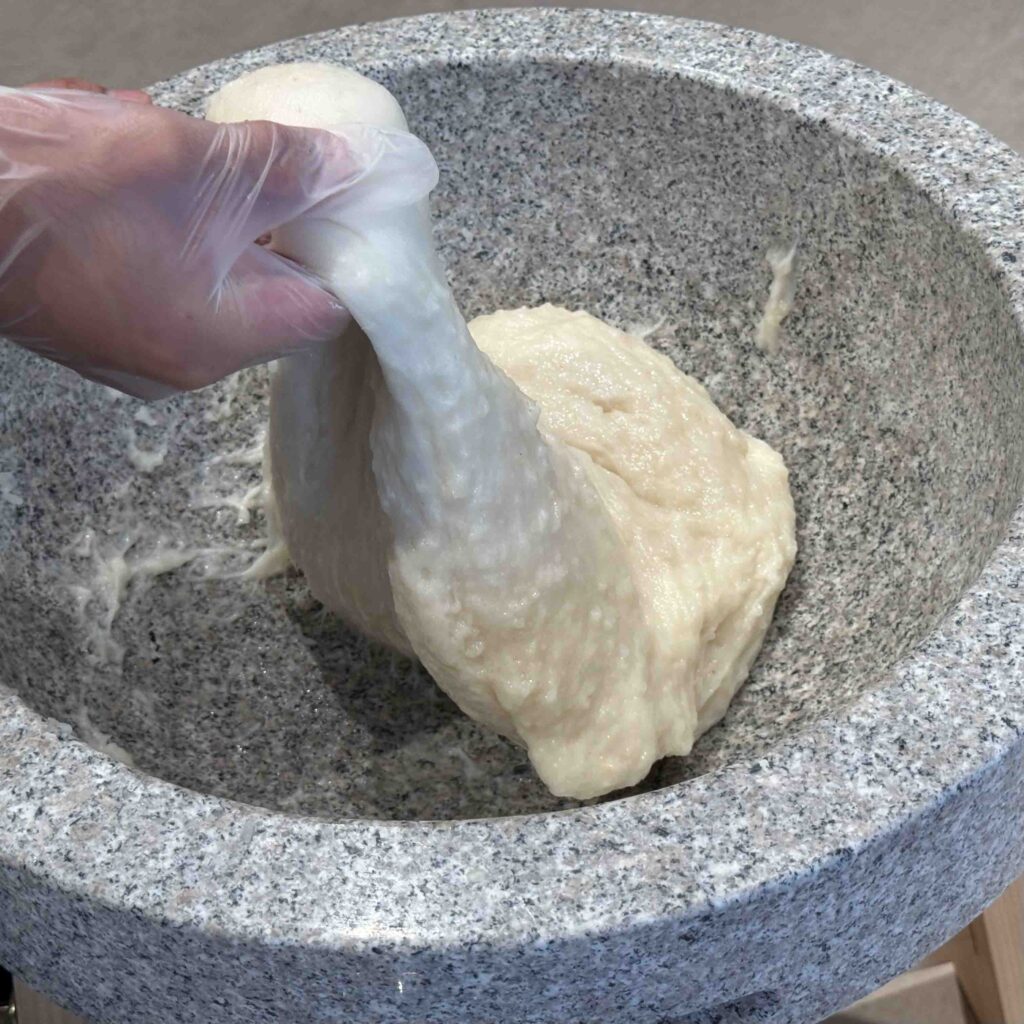

・返し手が手早く餅を返し、粘りと弾力を均一にしていく

・これを繰り返すことで「もちもち」した餅になる

成形

・つきあがった餅を手でちぎって丸めたり、型に流し入れてのし餅にします。

・手に水やもちとり粉をつけると、餅が手につかず成形しやすいです。

もち米の種類

もち米には、全国各地で様々な品種が栽培されています。もち米の品種は、それぞれ粘り、舌触り、コシ、風味などに特徴があり、用途によって使い分けられています。

もち米は、主に以下のような品種が有名です。

もち米は、主に以下のような品種が有名です。

- マンゲツもち

- こがねもち(新潟県)

- ヒヨクモチ(九州地方)

半兵衛で利用しているのは、マンゲツもちです。

マンゲツモチの特徴

皇室に献上される高級品種: 茨城県を中心に栽培されており、かつては天皇陛下が皇居の水田でお手植えされたことでも知られる、由緒ある高級もち米です。

粘りとコシが強い: 餅にすると強いコシと粘りが出て、非常に滑らかな舌触りが楽しめます。

餅つきとは?

餅つきは、蒸したもち米を臼(うす)と杵(きね)を使ってつく、日本の伝統的な行事です。正月や祝いの場で人々が集まり、掛け声を合わせながら餅をつく姿は、単なる食文化を超えて、共同体の絆や豊穣を象徴してきました。

民俗学的に見ると、餅つきは「男女の営み」を象徴する所作とも解釈されています。

臼は女性の象徴、杵は男性の象徴とされ、そのリズミカルな動きは生命の営みや生殖の比喩として捉えられてきました。実際、古くから餅は「力の源」「霊の宿る食べ物」とされ、餅つきの行為自体が 五穀豊穣や子孫繁栄を祈る呪的な意味を帯びていたのです。

このように、餅つきはただの食の準備ではなく、共同体の生命力を高める象徴儀礼として、日本文化に深く根付いています。

餅つきの道具

臼(うす)

臼は、餅をつくための大きな器で、通常は木や石で作られています。内側が深くくり抜かれており、蒸したもち米を入れて杵でつきます。

民俗学的には「臼」は女性を象徴する器とされ、豊穣や生命を受け止める意味が込められてきました。

杵(きね)

杵は、臼の中に入れたもち米をつくための棒状の道具です。長い柄の先に重い頭がついており、振り下ろすことで米を潰し、粘りを出していきます。

象徴的には「杵」は男性の力の象徴とされ、臼との調和によって餅という生命力あふれる食べ物が生み出されます。

返し手用の手水(てみず)

餅つきでは、杵でつく人だけでなく、「返し手」と呼ばれる人も重要です。返し手は手水で濡らした手や杓子を使って、臼の中のもち米を返し、均一につき上げられるようにします。返し手とつき手の呼吸が合うことで、美しい餅ができあがります。